Ausblick – Superbuilders und universelle Komponierbarkeit

In diesem Modul analysieren wir die künftige Entwicklung gemeinsamer Sequencer-Netzwerke; dabei stehen das Entstehen von Superbuildern, das Potenzial für universelle Komponierbarkeit und die Auswirkungen auf modulare Blockchain-Ökosysteme im Mittelpunkt. Wir stellen aktuelle Forschungsergebnisse, erste Pilotprojekte und absehbare Herausforderungen dar, die während der technologischen Reifephase auftreten.

Das Konzept der Superbuilder

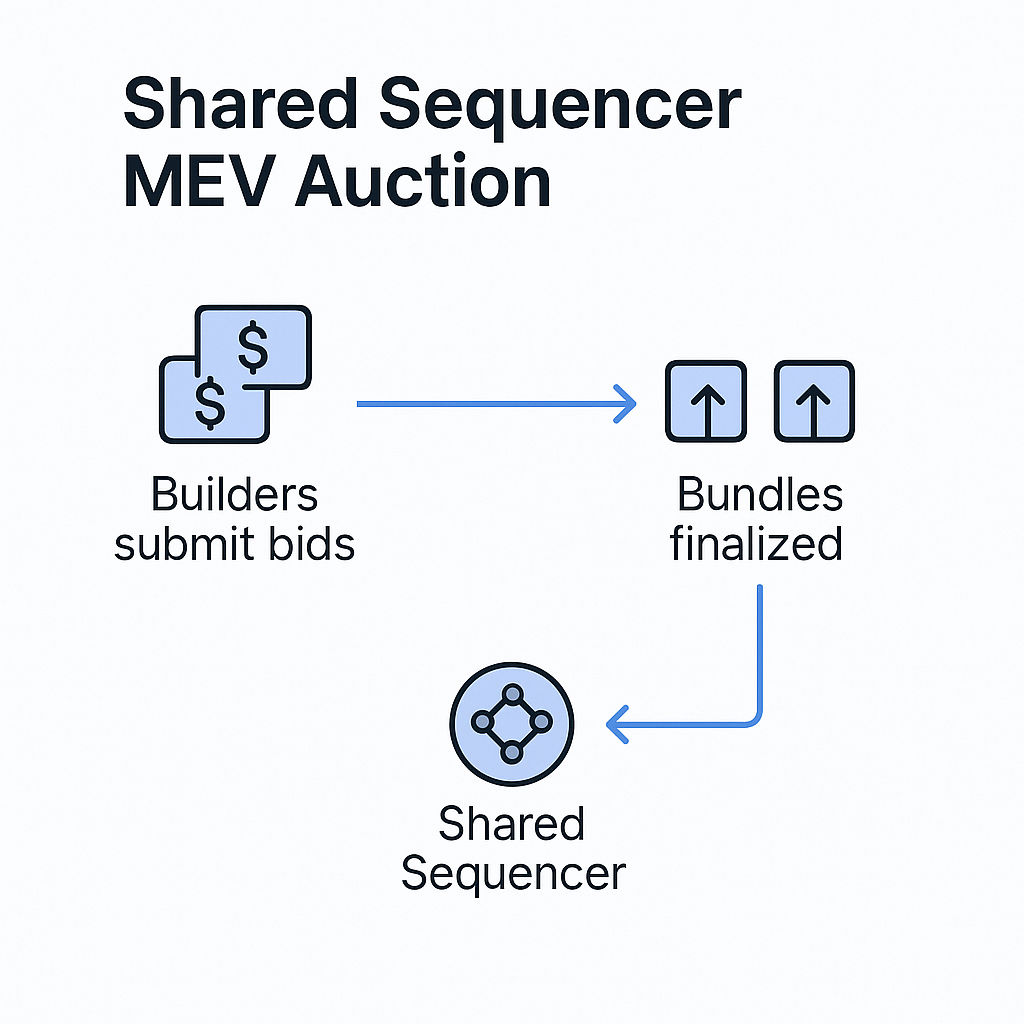

Der Begriff „Superbuilder“ entstand aus den Einschränkungen bestehender Shared-Sequencer-Modelle. Zwar regelt die atomare Einbindung die Reihenfolge von Transaktionen, sie gewährleistet jedoch keine zustandsabhängige Ausführung über verschiedene Rollups hinweg. Ein Superbuilder wird als eine Institution – oder präziser als ein dezentrales Netzwerk mehrerer Akteure – verstanden, das Transaktionen aus unterschiedlichen Rollups aggregiert, deren kombinierte Ausführung simuliert und Bündel erstellt, die beim Einfügen garantiert atomar erfolgreich sind.

Dieses Architekturkonzept baut auf den Erfahrungen mit der Proposer‑Builder-Separation (PBS) bei Ethereum sowie den entstehenden multidomain MEV-Märkten auf. In der Praxis würde ein Superbuilder die synchronisierten Zustandsabbilder der angebundenen Rollups vorhalten und dadurch domänenübergreifende Chancen wie Arbitrage, Liquidationen oder komplexe Multi-Protokoll-Geschäfte erkennen. Indem Superbuilder Ausführungsergebnisse vor der Einreichung validieren, ermöglichen sie echte atomare Komponierbarkeit und schlagen so eine Brücke zwischen isolierten Rollup-Umgebungen und der nahtlosen Komponierbarkeit monolithischer Blockchains.

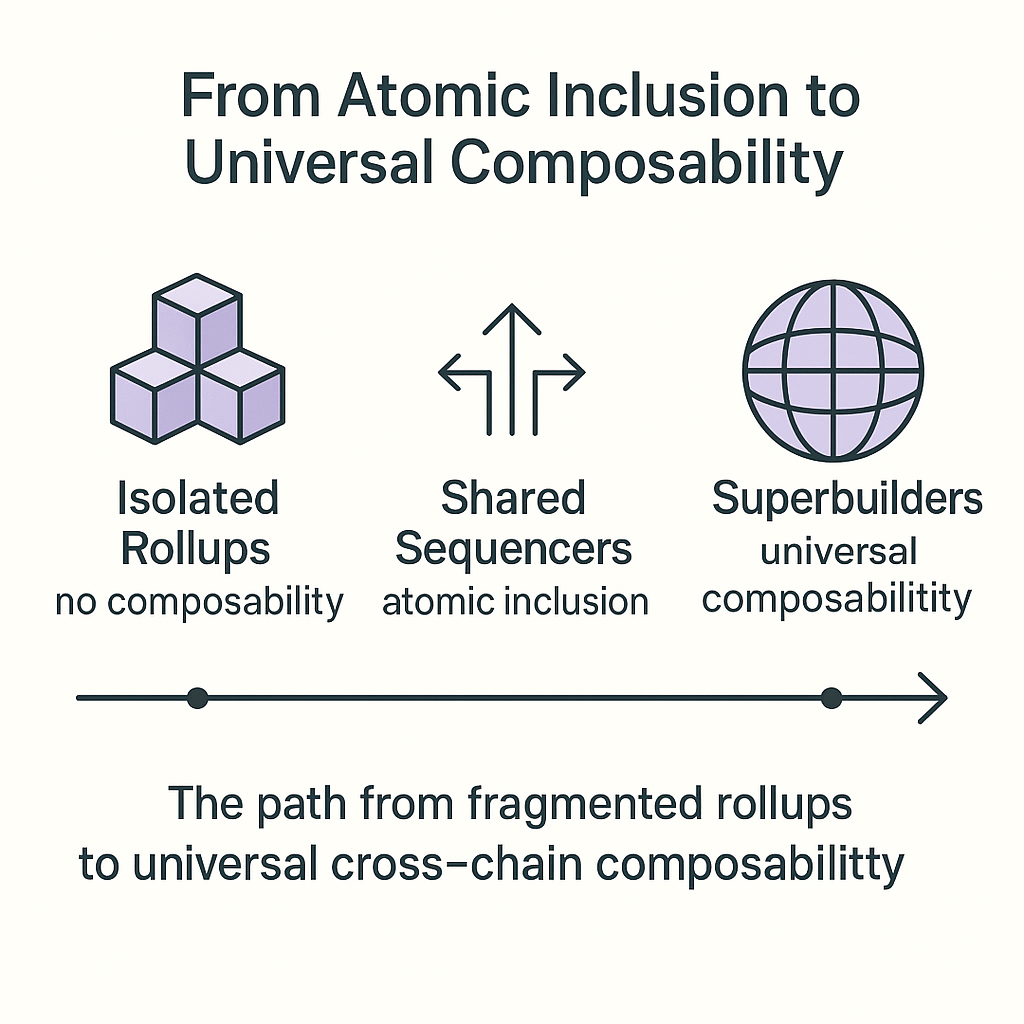

Von atomarer Einbindung zu universeller Komponierbarkeit

Universelle Komponierbarkeit markiert den nächsten Meilenstein im modularen Blockchain-Design. Sie bedeutet nicht nur atomare Einbindung und Ausführung, sondern auch eine konsistente Koordination des Systemzustands über mehrere Domänen hinweg. In einer solchen Architektur sind Anwendungen nicht mehr durch Rollup-Grenzen eingeschränkt; Smart Contracts können kettenübergreifend interagieren, als ob sie in einem einzigen logischen Netzwerk angesiedelt wären.

Um universelle Komponierbarkeit zu erreichen, braucht es mehrere technische Durchbrüche. Erstens muss die Zustandsüberprüfung über verschiedene Rollups effizient erfolgen: Sequencer oder Builder müssen sicherstellen, dass abhängig ausgeführte Transaktionen auf heterogenen virtuellen Maschinen und mit unterschiedlichen Prüfsystemen erfolgreich ablaufen – und das ohne unzumutbare Latenzen. Zweitens ist eine Standardisierung der Nachrichtenübermittlung erforderlich: Rollups müssen sich auf kompatible Protokolle für Zustandsnachweise, Nachrichtenformate und Streitbeilegung einigen. Drittens sind passende Anreizmodelle notwendig, damit Validatoren, Builder und Rollups zusammenarbeiten, statt durch Konkurrenz die Liquidität weiter zu fragmentieren.

Die Forschung der Jahre 2024–2025 nimmt sich dieser Herausforderungen gezielt an. Projekte wie Espresso testen multidomain Zustandsnachweise, die atomare Ausführung erlauben könnten, während absichtsorientierte Protokolle wie Anoma und SUAVE sogenannte Solver-Netzwerke vorschlagen, welche Kettengrenzen vollständig abstrahieren. Diese Entwicklungen weisen klar auf eine Zukunft hin, in der die zunehmende Zahl an Rollups nicht den Verlust von Komponierbarkeit bedeutet, sondern ein stärker vernetztes Web3-Ökosystem ermöglicht.

Verbindung mit Datenverfügbarkeit und Restaking

Die Entwicklung gemeinsamer Sequencer-Netzwerke ist eng mit Fortschritten bei Datenverfügbarkeit und Restaking-Rahmenwerken verknüpft. Modulare Datenlösungen wie Celestia, EigenDA und Avail legen die Basis für schlanke Rollups, beeinflussen aber auch die Struktur der Sequencer. Sequencer müssen sicherstellen, dass geordnete Transaktionen verlässlich in den Datenlayern veröffentlicht werden, sodass rollupübergreifende Knotenpunkte eine prüfbare, vertrauenslose Verifikation vornehmen können.

Restaking-Lösungen, insbesondere durch EigenLayer bekannt gemacht, werden genutzt, um die Sicherheit neuer Middleware-Ebenen wie Sequencern rasch zu etablieren. Durch die erneute Beleihung von gestaketer ETH oder anderen Assets lassen sich für Sequencer-Netzwerke rasch wirtschaftliche Sicherheiten schaffen, ohne dass Beteiligte frisches Kapital bereitstellen müssen. Allerdings birgt dieses Verfahren systemische Risiken: Korrelierte Slashing-Ereignisse oder Kaskadeneffekte können mehrere Middleware-Dienste gleichzeitig betreffen. Die optimale Balance zwischen Sicherheitseffizienz und Isolierung bleibt eine der wichtigsten offenen Designfragen künftiger Netzwerke.

Konsequenzen für Entwickler und Nutzer

Für Entwickler bedeutet der Wandel zu Superbuildern und universeller Komponierbarkeit ein wesentlich vereinfachtes Programmiermodell. Statt Anwendungen um asynchrone Bridges und fragmentierte Liquidität zu konzipieren, können Entwickler künftig eine einheitliche, cross-rollup Schnittstelle ansteuern. So entstehen deutlich innovativere Finanzprodukte, kettenübergreifende DAOs und Omnichain-Spiele, die die jeweilige Stärke verschiedener Rollups nutzen, ohne Abstriche bei der Nutzererfahrung.

Nutzer profitieren gleichermaßen von reibungslosen, rollupübergreifenden Interaktionen. Über eine Wallet könnten sie eine Transaktion anstoßen, die etwa in einem Rollup ein Darlehen vergibt, auf einem anderen einen Swap durchführt und auf einem dritten einen Staking-Prozess initiiert – ganz ohne explizite Bridges oder manuelle Koordination. Gebühren könnten rollupübergreifend miteinander verrechnet und Abwicklungen atomar vollzogen werden, was Komplexität und Risiken verringert. Dieses Nutzererlebnis entspricht dem aktuellen Trend im Web3 hin zu Abstraktion und absichtsorientierten Architekturen: Nutzer geben ihr gewünschtes Ergebnis vor, nicht die einzelnen Transaktionsschritte.

Herausforderungen für die Zukunft

Obwohl die Potenziale groß sind, müssen einige Hürden überwunden werden, bevor Superbuilder und universelle Komponierbarkeit im Alltag praktikabel werden. Erstens ist da die Frage der Skalierbarkeit: Die aktuelle Synchronisierung des Zustands für Dutzende von Rollups in Echtzeit könnte spezielle Infrastruktur mit eigenen Datenpipelines und Hardwarebeschleunigung voraussetzen. Zweitens erfordert die neue Sicherheitssituation besondere Aufmerksamkeit: Superbuilder, die wertvolle, rollupübergreifende Bündel koordinieren, werden attraktive Ziele für MEV-Ausbeutung und Bestechungsversuche. Dies macht robuste kryptowirtschaftliche Mechanismen und transparente Governance-Systeme notwendig.

Ein weiteres Problem ist die Standardisierung. Ohne breit akzeptierte Protokolle für Nachrichtenübermittlung und Zustandsnachweise zwischen verschiedenen Rollups bleibt das Risiko der Fragmentierung bestehen – konkurrierende Ökosysteme könnten inkompatible Komponierbarkeitslösungen entwickeln. Initiativen wie die Interop Alliance oder die rollup-zentrierte Roadmap von Ethereum wollen hier Abhilfe schaffen, doch den Konsens unterschiedlichster Akteure zu erreichen, ist ein anspruchsvolles Unterfangen.

Zuletzt dürfte die regulatorische Überwachung deutlich zunehmen. Da Sequencer- und Builder-Funktionen zunehmend domänenübergreifend gebündelt werden, könnten Aufsichtsbehörden diese Netzwerke als kritische Infrastruktur einstufen und ähnlich wie zentrale Abwicklungsstellen regulieren. Die Kunst für Netzdesigner besteht darin, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ohne die Dezentralisierung zu untergraben.

Ausblick

In den kommenden Jahren ist mit rasanter Innovation bei Sequencing- und Komponierbarkeitsstrukturen zu rechnen. Shared-Sequencer-Plattformen wie Astria und Espresso werden voraussichtlich ihre Validatorennetze ausbauen und die Integration weiterer Rollups forcieren, während absichtsbasierte Protokolle zu breit angelegten Solver-Märkten reifen. Setzt sich das Superbuilder-Modell durch, könnte der modulare Blockchain-Stack eine neue Balance finden: Die Ausführung bleibt verteilt und dezentral, aber die Komponierbarkeit nähert sich dem Niveau monolithischer Designs.

Dieses Szenario würde das Selbstverständnis von Blockchain-Ökosystemen für Entwickler wie Nutzer grundlegend verändern. Anwendungen könnten zukünftig flexibel mehrere Rollups bespielen und für jede Aufgabe die optimale Ausführungsumgebung wählen, während sie trotzdem atomare Garantien wahren. Was einst reine Theorie war, rückt heute durch das Zusammenwachsen von Sequencing, Datenverfügbarkeit und rollupübergreifender Koordination in greifbare Nähe.