Anwendungsfälle und Einschränkungen

In diesem Modul wird analysiert, wie Shared Sequencer Networks und atomare Komponierbarkeit in der Praxis Anwendung finden, insbesondere im Bereich dezentraler Finanzsysteme (DeFi), bei Cross‑Rollup-Anwendungen und in MEV-Märkten. Zudem beleuchtet das Modul die weiterhin bestehenden praktischen Einschränkungen und Risiken, einschließlich technischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Herausforderungen.

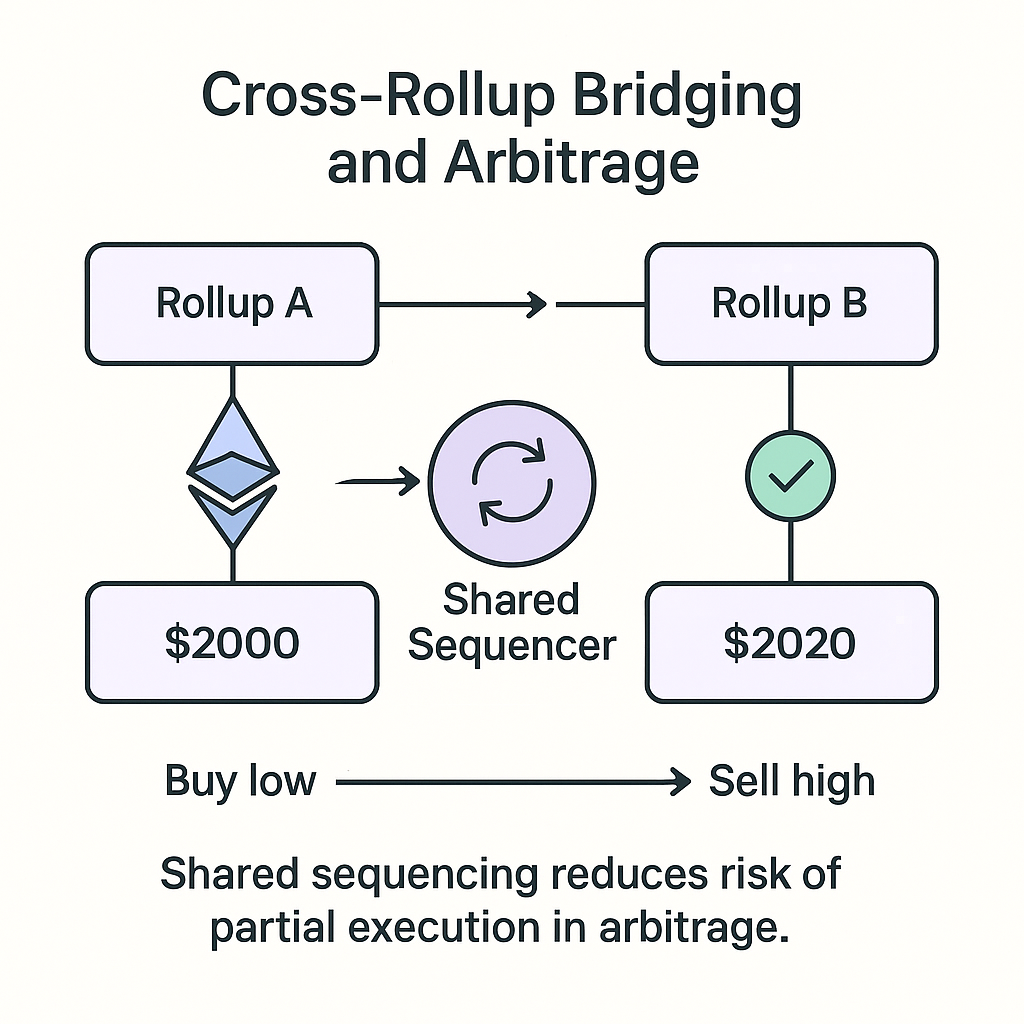

Cross-Rollup-Bridging und Arbitrage

Einer der unmittelbarsten Anwendungsfälle für Shared Sequencer-Netzwerke ist das Bridging zwischen Rollups. Herkömmliche Cross-Rollup-Brücken basieren auf asynchroner Nachrichtenübermittlung, was zu Latenzen und Sicherheitsrisiken führt. Nutzer, die Vermögenswerte auf einem Rollup sperren, müssen auf die Finalität warten, bevor sie eine Repräsentation auf einem anderen Rollup prägen können, wodurch Verzögerungen von Minuten bis Stunden entstehen. Shared Sequencer erlauben durch atomare Einbindung, dass Sperr- und Prägeoperationen gemeinsam in einem Batch geordnet werden. So werden die Überbrückungslatenz verringert und das Risiko von Teilausführungen minimiert – ein entscheidender Vorteil für Nutzer, die Liquidität über mehrere Rollups hinweg bewegen.

Auch Arbitrage ist ein vielversprechender Anwendungsfall. Preisunterschiede zwischen dezentralen Börsen auf verschiedenen Rollups sind häufig. Ohne synchronisierte Anordnung tragen Arbitrageure das Risiko, dass sich der Preis auf einem anderen Rollup ändert, bevor die eigene Transaktion finalisiert ist. Shared Sequencer ermöglichen die atomare Einbindung von Cross-Rollup-Arbitragepaketen, was die Effizienz der Preisfindung erhöht und Chancen für ausbeuterisches MEV reduziert. Erste Tests mit Cross-Domain-Arbitrage in Espresso-Testnetzen im Jahr 2024 zeigten deutliche Verbesserungen in Bezug auf Slippage und Verlässlichkeit der Ausführung.

Multi-Rollup-DeFi-Protokolle

DeFi-Protokolle streben zunehmend danach, auf mehreren Rollups präsent zu sein, um unterschiedliche Nutzergruppen und Liquiditätspools zu erreichen. Kreditprotokolle etwa können isolierte Märkte auf separaten Rollups betreiben, wollen aber einheitliches Risikomanagement sicherstellen. Shared Sequencer erlauben koordinierte Handlungen wie das Rebalancing von Sicherheiten oder die Liquidation von Positionen über Rollup-Grenzen hinweg, ohne auf träge externe Brücken angewiesen zu sein. Auch Derivateplattformen können so Cross-Rollup-Instrumente konstruieren, die atomar abgerechnet werden – das erweitert den Gestaltungsspielraum für komplexe Finanzprodukte deutlich.

Komponierbare Renditestrategien profitieren stark von atomarer Einbindung. Ein Nutzer kann beispielsweise auf einem Rollup Assets staken, auf einem anderen Stablecoins leihen und diese dann auf einem dritten Rollup in einer Yield-Farming-Strategie einsetzen – und das alles in einer einzigen, koordinierten Sequenz. Ohne Shared Sequencer sind solche Strategien fragmentiert und an jedem Zwischenschritt ausfallanfällig. Obwohl die meisten heutigen Implementierungen noch keine vollständig atomare Ausführung ermöglichen, stellt das reduzierte Risiko des Ausschlusses bereits eine spürbare Verbesserung für Entwickler und Händler dar.

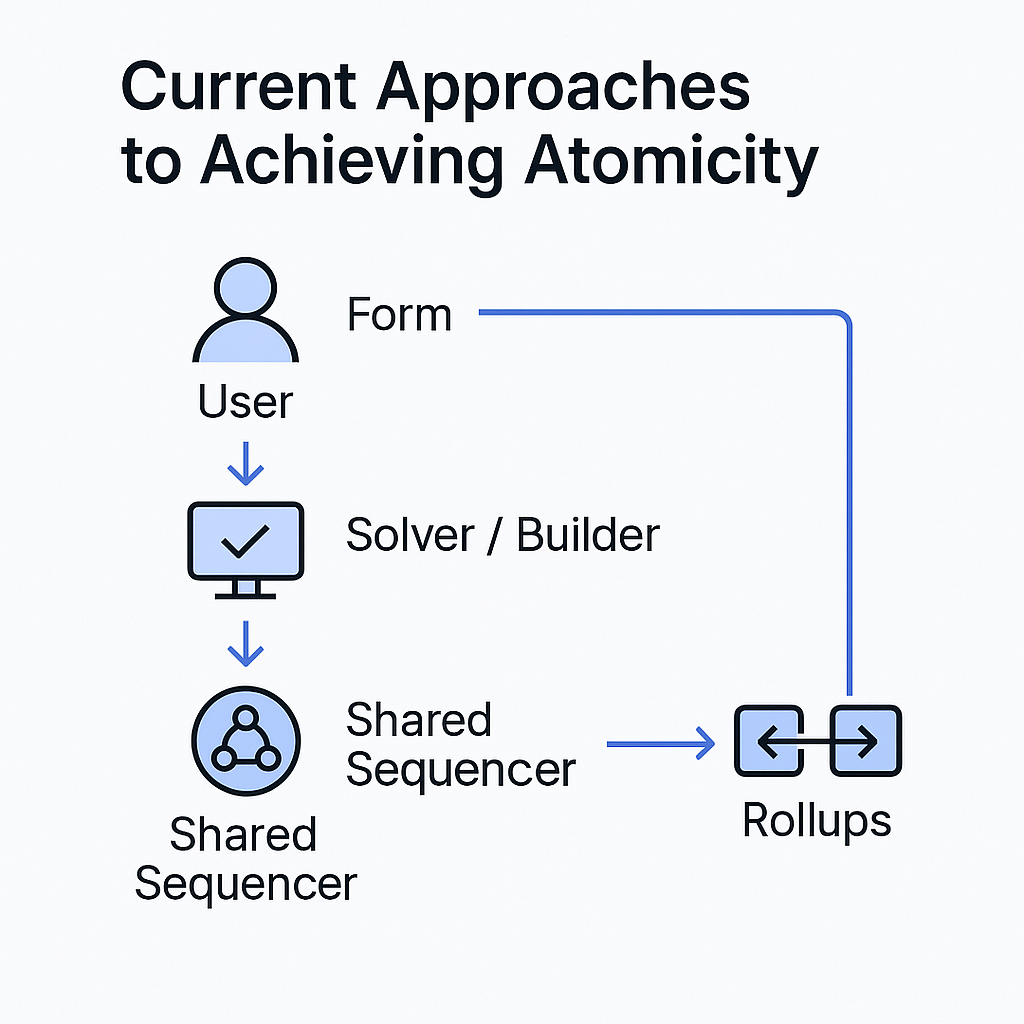

MEV und Optimierung von Bündeln

Maximal extrahierbarer Wert (MEV) entsteht, wenn Blockproduzenten oder Sequencer Transaktionen zu ihrem eigenen Vorteil umsortieren, einfügen oder ausschließen können. In einer Multi-Rollup-Umgebung ergeben sich MEV-Chancen nicht nur auf Einzelketten, sondern auch rollup-übergreifend, etwa bei Arbitrage, Liquidationen oder Sandwich-Angriffen. Shared Sequencer schaffen hierbei zugleich Risiken und Chancen.

Zentralisierte Sequencer, die mehrere Rollups kontrollieren, könnten Cross-Rollup-MEV vereinnahmen, intransparente Märkte schaffen und dadurch Wertabflüsse von Anwendern verursachen. Dezentrale Shared Sequencer-Netzwerke hingegen können offene MEV-Auktionen realisieren, in denen Builder transparent um die Aufnahme von Cross-Rollup-Bündeln konkurrieren. Espresso Systems hat derartige Sequencing-Auktionen, inspiriert vom Ethereum-Modell der Proposer‑Builder-Trennung (PBS), pilotiert und so wettbewerbsfähige Märkte für Anordnungsrechte geschaffen, ohne MEV-Erträge zu zentralisieren. Diese Experimente zeigen, dass Shared Sequencer durch standardisierten Zugang gerechtere MEV-Märkte ermöglichen und die Abhängigkeit von privaten Relays reduzieren können.

Die Eindämmung von MEV bleibt jedoch herausfordernd. Auch mit Auktionen ist nicht garantiert, dass sich alle Formen der Wertabschöpfung neutralisieren lassen. Die Cross-Rollup-Komponierbarkeit erweitert die Angriffsfläche für ausgeklügelte MEV-Strategien, weshalb die Forschung auf kryptographische Ansätze wie Threshold Encryption und Delay Functions fokussiert ist, um die Ausbeutbarkeit zu verringern.

Governance und domänenübergreifende Koordination

Shared Sequencer-Netzwerke bringen Governance-Komplexitäten mit sich, die bei einzelnen Rollups nicht auftreten. Entscheidungen über den Zugang für Validatoren, die Gebührenaufteilung oder Protokoll-Upgrades betreffen immer alle angebundenen Rollups unmittelbar. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen netzwerkweiter Abstimmung und der Autonomie der einzelnen Rollups. Führt ein Shared Sequencer eine Änderung ein, die einige Rollups bevorzugt, andere aber benachteiligt, lässt sich das nicht einfach auflösen.

Derzeit werden modulare Governance-Frameworks entwickelt, mit denen Rollups Vetorechte behalten oder das Netzwerk verlassen können, ohne den laufenden Betrieb zu gefährden. Astrias Validator-Governance-Modell ermöglicht es etwa den angebundenen Rollups, über Mehrparteien-Koordination Einfluss auf Netzparameter zu nehmen und trotzdem ihre eigenständige Ausführungsumgebung zu behalten. Die Herausforderung besteht darin, dieses Modell auf eine Vielzahl von Rollups zu skalieren, ohne Blockaden oder Governance-Müdigkeit zu riskieren.

Skalierbarkeit und wirtschaftliche Überlegungen

Obwohl Shared Sequencer Skaleneffekte ermöglichen, konzentriert sich dadurch auch ein erheblicher Wert. Die Koordination der Transaktionsordnung für zahlreiche wertvolle Rollups macht das Sequencer-Netzwerk anfällig für Attacken wie Zensur, Bestechung oder Denial-of-Service (DoS). Um das Netzwerk zu sichern, ist ein hoher wirtschaftlicher Einsatz und ein effektiver Slashing-Mechanismus erforderlich. Projekte wie Radius haben beispielsweise experimentiert, gestakte Assets aus EigenLayer zur Absicherung zu nutzen. Allerdings bringt diese Methode neue Abhängigkeiten und Risiken im Kontext korrelierter Slashing-Ereignisse.

Auch die Skalierung selbst stellt eine technische Herausforderung dar. Je mehr Rollups teilnehmen, desto mehr Transaktionen muss das Sequencer-Netzwerk verarbeiten. Die Sicherstellung niedriger Latenzzeiten bei gleichzeitig fairer Anordnung über viele Chains hinweg ist äußerst anspruchsvoll. Mögliche Lösungsansätze sind Sharding des Netzwerks oder stufenbasierte Sequencing-Strukturen, die jedoch das Risiko neuer Fragmentierung mit sich bringen.

Einschränkungen und offene Risiken

Trotz beachtlicher Fortschritte befinden sich Shared Sequencer-Netzwerke noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Aktuelle Systeme unterstützen vor allem atomare Einbindung, nicht jedoch vollständige Ausführung, was manche wertvolle Anwendungsfälle – etwa komponierbare Derivate oder sofortige Multi-Rollup-Liquidationen – einschränkt. Die Latenzverbesserungen sind gegenüber Brücken zwar bedeutend, erreichen aber nicht die synchrone Komponierbarkeit monolithischer Chains.

Zudem besteht regulatorische Unsicherheit. Da Shared Sequencer Aktivitäten über mehrere Chains koordinieren, könnten sie zum Ziel regulatorischer Anforderungen oder rechtlicher Haftung werden – insbesondere in Rechtsräumen, die die Transaktionsanordnung als regulierte Tätigkeit betrachten. Die Konzentration der Anordnungsbefugnis, auch wenn dezentral, könnte die Aufmerksamkeit von Finanzaufsichtsbehörden auf sich ziehen, die Manipulation oder Kollusion verhindern wollen.

Schlussendlich hängt die Nutzerakzeptanz von geeigneten Entwicklerwerkzeugen und Aufklärung ab. Sichere Anwendungen, die atomare Einbindung nutzen, erfordern ein tiefes Verständnis möglicher Fehlerfälle sowie ausgefeilte Ausweichmechanismen. Ohne ausgereifte Software Development Kits (SDKs), standardisierte APIs und eine klare Dokumentation dürfte die breite Nutzung hinter den technologischen Möglichkeiten dieser Netzwerke zurückbleiben.